詳細は下記の項目を選択してください。

・電路に地絡故障が無いのに零相電圧が発生する

・零相変流器(ZCT)の極性誤りがあった場合

・零相変流器(ZCT)の二次側配線が逆の場合

・零相蓄電器(ZPD)の二次側配線が逆の場合

・零相変流器(ZCT)の試験端子kt-ltをショートしている場合

・零相蓄電器(ZPD)の一次側に設置しているヒューズが切れている場合

・零相変流器(ZCT)の電源側、負荷側両方でケーブルのシールド線を接地している場合

・地絡方向継電器(DGR)の信号配線端子の多点接地

・零相変流器(ZCT)の定格電流以上に負荷電流が流れる場合

・誘導による不要動作

・継電器の故障

・振動、衝撃によるもの

・周囲環境によるもの

・雷によるもの

・遮断器三相投入不揃い

・ケーブルの接地線の施工方法

電路に地絡故障が無いのに零相電圧が発生する。

原因として主に次の2つが考えられます。

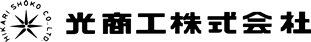

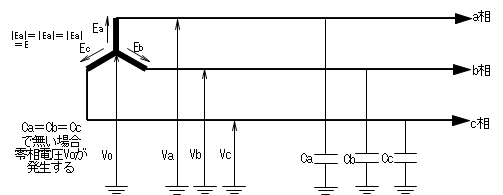

①対地インピーダンスにアンバランスがある場合

図1 対地インピーダンスにアンバランスがある場合に発生する零相電圧(V0)

図1のように対地インピーダンスにアンバランスがあると、地絡が発生して無くとも相電圧の大きさをEとして、次式に示す大きさの零相電圧|Vo|が発生します。

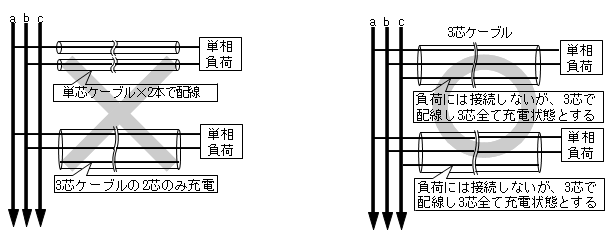

この零相電圧は、図2(左図)のように三相電路から単相取りする為、単芯ケーブル2本を使用している場合や、3芯ケーブルの芯線2本のみを充電している場合に発生する事が多く、このような場合、図2(右図)のように3芯全てを充電状態とした上で、ケーブル末端で単相取りするようにします。

図2 三相電路から単相取りする場合

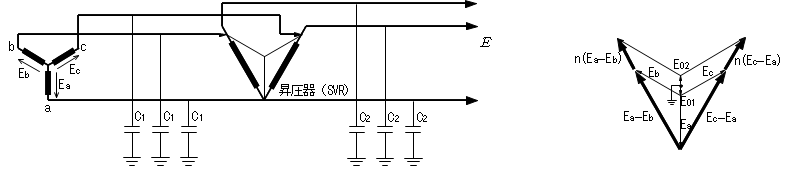

②配電線路にSVR(V結線の電圧調整器)が挿入されている場合

E a ,E b ,E c:相電圧

n :昇圧比(n=2次電圧-1次電圧/1次電圧)

1次零相電圧 :V01 =(C2/ C1 + C2)・n・Ea

2次零相電圧 :V02=(-C1 /C1 +C2 )・n・Ea

図3 昇圧器がある場合の零相電圧

電力会社の配電線路にV結線のブースターがあると、各相の対地静電容量が平衡している状態であっても、各相の対地電圧が不平衡となり、地絡が無くても零相電圧が発生します。この零相電圧は図3のように、ブースターの昇圧比によって増減し一定でない事から、対地間にコンデンサを挿入して補正する事はできません。その為、電力会社殿と相談し、継電器のV0感度を鈍くする必要があります。

なお、この際発生している零相電圧(V0)に応じて、零相電流(I0)も流れます。この零相電流(I0)の位相は地絡方向継電装置(DGR)の動作領域の位相で、不要動作の要因となりますので、電力会社殿と相談し、V0感度と共にI0感度も鈍く整定する必要があります。

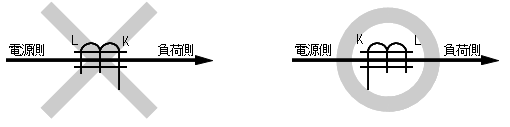

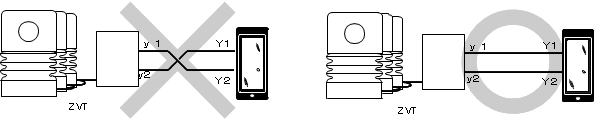

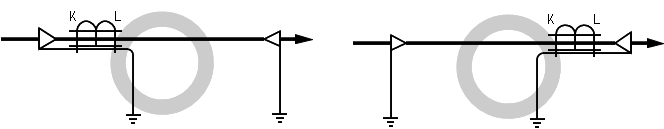

零相変流器(ZCT)の極性誤りがあった場合

零相変流器(ZCT)の一次側の極性(ケーブルの貫通方向)を左図のように設置した場合、負荷側の地絡故障を検出できません。

負荷側を監視する場合は、右図の"K"が電源側になるように設置してください。

零相変流器(ZCT)の二次側配線が逆の場合

ZCTの極性(K,L)が逆になった信号が継電器へ入力されますので、不要動作の要因になります。

零相蓄電器(ZPD)の二次側配線が逆の場合

ZPDからの信号が継電器へ正常に入力されませんので、不要動作の要因になります。

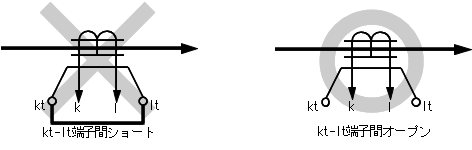

零相変流器(ZCT)の試験端子(kt-lt)をショートしている場合

ZCTをショート線で1ターンすることになり、このループに電磁誘導などで電流が流れてZCTが出力し不要動作の要因になります。

零相蓄電器(ZPD)の一次側に設置しているヒューズが切れている場合

ZPD一次側の1相または、2相のヒューズが切れた場合、ZPDの入力電圧がアンバランスとなり地絡故障が無くとも、零相電圧V0が発生して不要動作の要因になります。

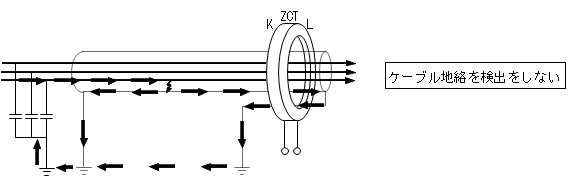

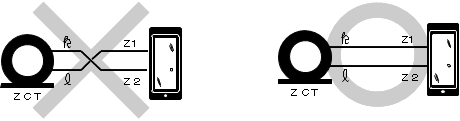

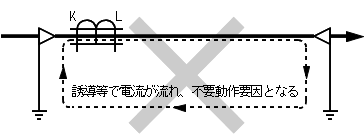

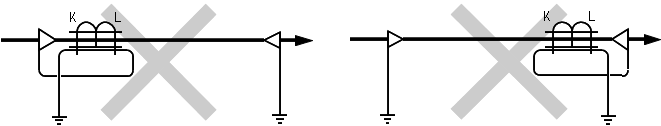

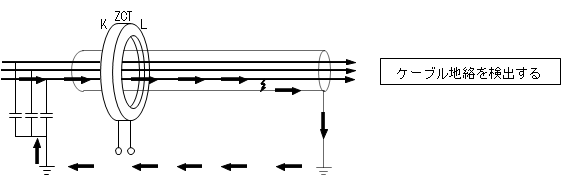

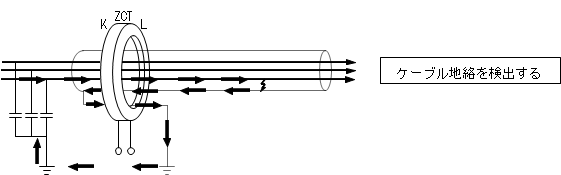

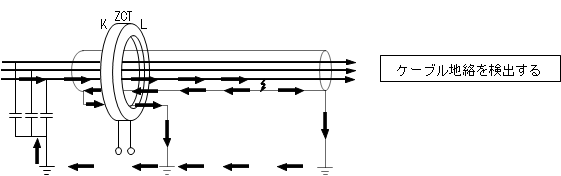

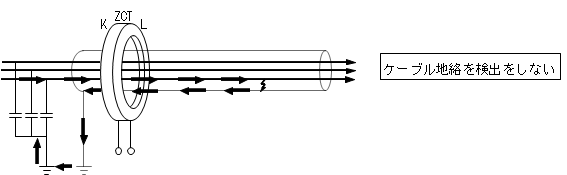

零相変流器(ZCT)の電源側、負荷側両方でケーブルのシールド線を接地している場合

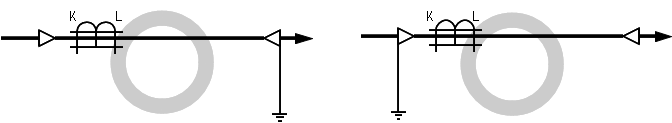

ZCTの電源側、負荷側両方でケーブルのシールド線を接地していると、シールド線と接地間がループ状態になり誘導などで電流が流れ、不要動作の要因となります。

この様な場合、電源側か負荷側どちらかのケーブルのシールド配線を外すか、

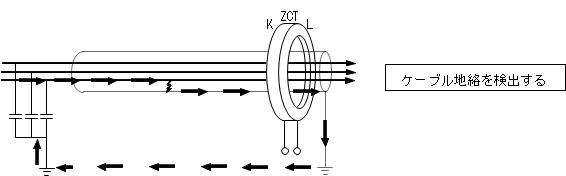

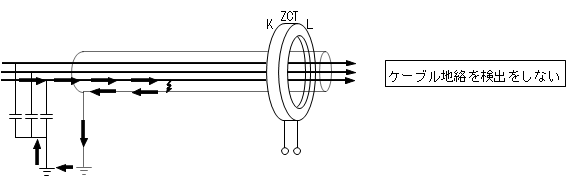

ケーブル地絡を検出する場合 ケーブル地絡を検出しない場合

シールド配線をZCTに1度貫通して、接地します。

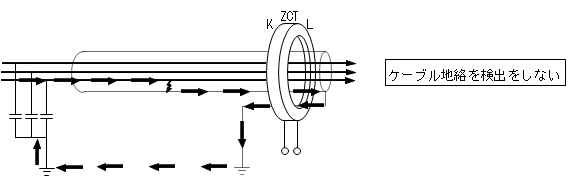

ケーブル地絡を検出する場合 ケーブル地絡を検出しない場合

シールド配線をZCTに貫通させる際は、貫通方向を誤ると不要動作の要因となりますので注意が必要です。

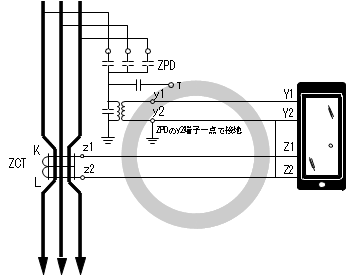

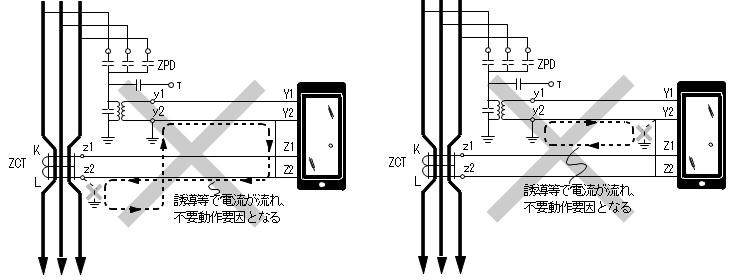

地絡方向継電装置(DGR)の信号配線端子を多点接地

DGRの信号配線を多点接地するとアース(接地回路)とDGRの内部回路を経由してループが構成されます。

このループに電磁誘導などにより電流が流れるとDGRが不要動作する要因となりますので、信号配線の接地は零相蓄電器(ZPD)のy2端子1点で接地することをお勧めします。

零相変流器(ZCT)の定格電流以上に負荷電流が流れる場合

ZCTの定格電流以上の負荷電流が流れると、負荷電流の磁束が完全に打ち消されず、残留電流による出力を生じ継電器が不要動作する可能性があります。

ZCTを選定する際は、使用する電路の最大負荷電流値を確認しZCTの定格電流値を超えないよう選定してください。

誘導による不要動作

継電器の信号配線に加わる信号は微小電圧のため、この配線に誘導を生じると不要動作の要因になります。

①静電誘導による不要動作

継電器の信号配線を高圧電線と近接して配線すると、静電誘導により電圧が誘起され不要動作の要因となります。

この様な場合には、信号配線にシールド線をご使用ください。

②電磁誘導による不要動作

継電器の信号配線を大きな電流の流れる電線に近接して配線すると、電磁誘導により電流が誘導され不要動作の要因となります。

この様な場合には、ツイストペア線を使用するか、鋼製管に信号線を入れて電磁遮蔽してご使用ください。

継電器の故障

継電器を故障したままの状態で放置した場合、故障内容によりますが不要動作の要因になります。

振動、衝撃によるもの

出力接点のパワーリレーや表示器の動作は機械式ですので仕様を超える過度の振動、衝撃により不要動作する可能性があります。

周囲環境によるもの

JIS C 4609で規定された周囲環境外で継電器を使用すると、製品寿命が短くなり故障等により不要動作する可能性があります。

雷によるもの

電路にアレスターが入っていた場合、誘導雷等でアレスターに電流が流れ、続流による零相分電流で不要動作する可能性があります。

遮断器三相投入不揃い

遮断器三相投入不揃いの場合、誤動作する可能性があります。

継電器の動作として、JIS C 4609で「整定値の400%の零相過電流を50ms通電しても地絡継電器が動作してはならない」という慣性特性を規定しています。

一般的な遮断器であれば問題ありませんが、投入不揃いは50ms以下としてください。

ケーブル接地線の施工方法

ケーブルシールド線を電源側・負荷側でどのように施工するかで、ケーブルを地絡保護範囲に加えるか、除外するかが決まります。1.ZCTをケーブルの送り側(電源側)に設置した場合

①ケーブル受け側(負荷側)のみシールド線を接地した場合

②ケーブル送り側(電源側)のシールド線のみをZCTに貫通して接地した場合

③ケーブル送り側(電源側)シールド線をZCTに貫通して接地し、ケーブル受け側(負荷側)のシールド線を接地した場合

④ケーブル送り側(電源側)のシールド線のみをZCTに貫通せずに接地した場合

2.ZCTをケーブル受け側(負荷側)に設置した場合

①ケーブル受け側(負荷側)のシールド線のみをZCTに貫通せずに接地した場合

②ケーブル送り側(電源側)のみシールド線を接地した場合

③ケーブル受け側(負荷側)のシールド線のみをZCTに貫通して接地した場合

④ケーブル受け側(負荷側)のシールド線をZCTに貫通して接地し、ケーブル送り側(電源側)のシールド線を接地した場合